В рамках продолжающейся части моего исследования книги, которая будет опубликована Институтом Браунстоуна, я недавно поговорил с социологом доктором Фрэнком Фуреди, автором книги Как работает страх: культура страха в 21 веке, о преемственности культуры страха в ответ на пандемию COVID-19 и о том, почему идиотские культурные движения почти всегда зарождаются в Калифорнии. Отредактировано для ясности и актуальности.

ST: Я очень рад, что вы согласились поговорить со мной. Я знаю, что у вас на горизонте много проектов, и, кажется, у вас много разных интересов. Но я хочу вернуться и поговорить о вашей книге Как работает страх. Признаюсь, я мало что видел из того, что вы сказали о пандемии, и, прочитав вашу книгу, я понял, что там много тем, которые идеально подходят для объяснения реакции на пандемию — то, что вы написали о том, как мы смотрите на риск и страх. Я хочу вернуться и сначала рассказать о вашем интересе к изучению определения страха и о том, как, по вашему мнению, оно изменилось.

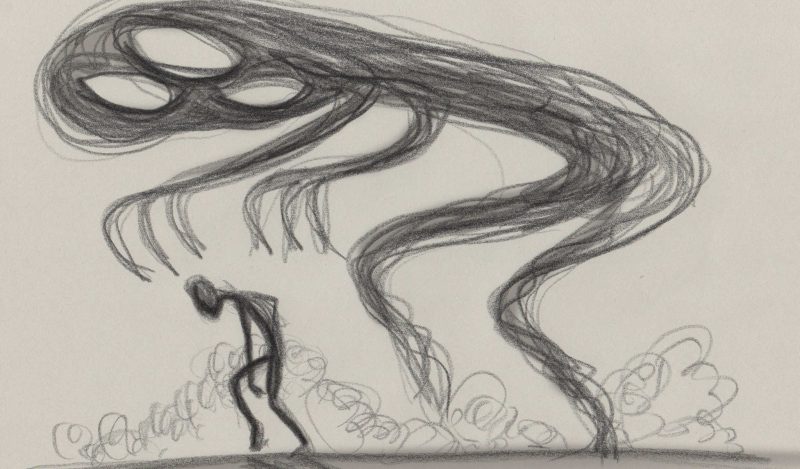

FF: Меня заинтересовал не столько страх, сколько то, как работает культура вокруг страха, что на самом деле является специфическим способом, которым англо-американские общества стали относиться к риску и относиться к угрозам и склонности к тому, что я называю худшим. постоянное мышление по отношению практически к любому измерению человеческого опыта. Меня интересовало то, как этот страх фокусировался на детях, а затем как бы распространялся на другие области, и мне стало ясно, что если вы посмотрите на повествование о детях, о терроризме или об окружающей среде, хотя они кажутся совершенно разными, структурно у них очень похожий шаблон в используемом языке и в том, как проблема сформулирована. Таким образом, вы видите только верхушку айсберга, тот факт, что «эта конкретная угроза сейчас намного больше, чем когда-либо прежде» и что есть своего рода случайный способ, которым вещи мутируют в своего рода экзистенциальную угрозу. Так проблемы, которые носят технический характер, практически сразу становятся вопросом жизни и смерти или даже технического существования человека. Таким образом, это в основном означает, что к тому времени, когда вы доберетесь до пандемии, нарратив уже был готов с точки зрения легкости, с которой общественное здравоохранение стало политизированным, а политика — медикизированной, потому что уже существует склонность рассматривать людей как бессильных, чтобы быть в состоянии иметь дело с вещами. И у нас была своего рода фаталистическая реакция, которая проявляется в том, как представлен этот страх, когда вы в основном реорганизовали мир вокруг движения вируса — вирус определял нашу жизнь, нашу экономику, нашу систему образования, что угодно. Так что я как бы вижу линию преемственности во всем этом.

ST: Наверное, я бы сказал по-другому, я бы сказал, что культурная среда способствовала всему этому. Потому что любой лидер хочет — они думали: «Что я собираюсь сделать, чтобы показать, что я действовал и что я сделал что-то, что я предпринял», — это не обязательно должны быть решительные действия, но, по крайней мере, появление этого — и «мы собираемся свести риски к нулю».

FF: Это было ясно в Британии, где изначально у правительства были правильные инстинкты в отношении пандемии — вы знаете, как они отреагировали — они не собирались делать то, что делали все остальные. Тогда СМИ впали в абсолютную истерику, и поэтому они в основном поддерживали всех, кто хотел изоляции, оказывая давление на правительство, по сути, оно просто изменилось почти за одну ночь и поддалось этому давлению, потому что они боялись, что если кто-то умрет, они будут виноваты. И боялся, что они станут действительно непопулярными. И, как вы знаете, появляется то, что я называю образом жизни в изоляции, когда даже сегодня многие люди положительно относятся к тому, что они находятся на карантине и им не нужно выходить на улицу, и это действительно великолепно. Мне не нужно приходить и учить своих учеников и всем прочим пассивным реакциям.

ST: Все, от чего вы можете защитить себя — от автомобильных аварий и любых рисков — просто оставайтесь дома все время и работайте в Zoom. Я думаю, что отчасти это происходит из-за того, что вы говорите об этом в своей книге о людях, имеющих дело с неопределенностью. Почему люди особенно плохи в этом сейчас, по сравнению с тем, что было раньше?

FF: Путь, с помощью которого неопределенность становится управляемой, заключается в превращении риска в исчисляемое явление, а это требует большего знания — большей уверенности в знаниях, и это требует большей уверенности в способности человеческого общества найти решение, и я думаю, что произошло следующее. — в то время как исторически в наше время неопределенность считалась чем-то захватывающим — это была не просто этическая проблема. Это считалось чем-то, что давало людям возможность идти своим путем. Сейчас это расценивается как просто плохое, вообще как отрицательное. И поэтому неопределенность становится такой проблемой, от которой хочется уклоняться, убегать, а не противостоять. Я думаю, что это было вызвано развитием мышления наихудшего случая или того, что в книге я называю возможностным мышлением, что вероятности — с ними больше нельзя работать. Вы можете просто предположить худшее, то есть все, что может пойти не так, скорее всего, пойдет не так. И это наиболее ярко выражено через принцип предосторожности и защиту окружающей среды. Я также имею в виду здоровье — все общественное здравоохранение коренным образом изменилось с тех пор, как оно началось.

ST: И вы думаете, что пандемия просто ускорила события по сравнению с тем, что и так происходило — это не кардинальные изменения с точки зрения самой пандемии — но она просто двигалась в этом направлении и перешла в гипердрайв?

FF: Очевидно, что когда события ускоряются, как это было во время пандемии, и когда ранее существовавшие тенденции усиливаются, это может означать серьезное изменение или, по крайней мере, его можно воспринять, поэтому люди так легко говорят о новой нормальности. Или великая перезагрузка, потому что им кажется, что произошло что-то неожиданно преобразующее, не осознавая, что эти тенденции существуют уже какое-то время. Но я думаю, что это оказало глубокое влияние, потому что оно послужило зеркалом, в котором общество увидело проблемы, которые уже были, и подняло все на другой уровень.

ST: Почему люди не видели возможность побочного ущерба тому, что мы делали? Это просто вопрос мгновенного краткосрочного мышления по сравнению с долгосрочным мышлением? Очевидно, что во всем, что мы делаем, есть компромисс.

FF: Да, есть. Это интересное явление, несмотря на тот факт, что многие люди могли видеть, что экономика вот-вот развалится, и у вас будет действительно большое, серьезное искажение на конкретном уровне глобальных экономических дел. И есть побочный ущерб образованию детей и всему остальному. Было такое ощущение паралича, как будто нужно было бросить все, чтобы ограничить ущерб, который может нанести вирус, так что это своего рода крайняя форма фатализма, когда судьба приобретает это превосходство в очень медикализированной форме.

ST: Идея неопределенности — люди не могут с этим справиться — они пытаются придать себе определенность, даже если это только ее видимость. Тогда есть люди, которые готовы бросить вызов этой иллюзии уверенности, они скептически относятся к фатализму. Но сейчас скептицизм — плохое слово. Что вы думаете об этом, о том, как относились к людям, которые скептически относились к тому, как идут дела?

FF: Я много писал о патологизации скептицизма. Вы знаете, как климатические скептики или в Британии евроскептики — любая форма скептицизма — которая раньше была благородной интеллектуальной ориентацией, весьма существенной для науки — просто превращается в то, что они называют дениализмом, и превращается в эту квазипатологию. что вы должны разоблачить и выгнать. Это большая проблема, потому что это закрывает дебаты и дискуссии. Но другая проблема заключается в том, что есть люди, которые сначала настроены скептически, а затем принимают конспиративную интерпретацию происходящего. Поскольку они могли видеть, что что-то не так, они не получали ни фактов, ни правды. И они как бы перевернулись, и у вас есть эти очень карикатурные дебаты, с одной стороны, но эти люди стали антипрививочниками, и, вы знаете, все это было изобретением, и вируса не существовало, и у вас было общественное здравоохранение. лобби и в основном политическая классовая культура, все элиты с одной стороны. Так что это была очень непродуктивная дискуссия с очень немногими здравомыслящими людьми, чтобы указать на необходимость не подчинять жизнь, не позволять общественному здравоохранению стать всем.

ST: Если вы запрещаете разумные дебаты, вы получаете необоснованные дебаты, и у вас возникает ситуация, когда вы просто используете термин «дениализм» не только для сторонников теории заговора, но и для всех, кто с вами не согласен, у вас не может быть разумных дебатов.

ST: У вас есть еще одна часть вашей книги, которая мне очень нравится, где вы говорите, что термин «исследования показывают» имеет характер ритуального заклинания. Что вы думаете об этом термине и о том, как он использовался в последние два года?

FF: Но это было чуть больше двух лет, и у этого есть квазирелигиозный оттенок — это почти как «как сказал Бог», а другое выражение, которое используется, — «согласно свидетельствам». И есть такое предположение, что «исследования показывают» — это не просто набор фактов, но и рецепт того, как вести свою жизнь, чтобы она вошла в область поведения, морали и всего того, что из этого вытекает. И к нему довольно регулярно обращаются, чтобы избежать обсуждения того, что вы хотите сделать в данном конкретном контексте, потому что, что бы ни «показывали исследования», важно то, что вы делаете из этого в конкретный момент времени. Как вы это интерпретируете, как вы на это реагируете. Это не то, что показывают исследования, это то, что происходит в результате дискуссий, дебатов и размышлений.

ST: Идея научного консенсуса стала совершенно нереалистичной — люди требуют ответов очень рано — набрасываются на предварительные исследования, которые просто изолированы, и вы не можете сказать, что одно конкретное исследование является окончательным, когда люди действительно не понимают, что научный консенсус занимает годы строить. И это должно происходить через ряд незаинтересованных людей, которые могут расходиться во мнениях, но в конце концов приходят к какому-то соглашению. Я думаю, что это было выброшено из окна.

ST: Мне нравится использовать термин «Видимость безопасности», а некоторые люди называют это «театром пандемии», но я думаю, что все политики и их решения зависят от культуры. Они просто отражают, что такое культура, когда люди требуют определенности — они должны дать им ее. И когда они не могут дать им это, они создают иллюзию этого. Потому что это часть культуры. Я думаю, именно поэтому многие вещи были сделаны в соответствии с требованиями общественности, и такая культура безопасности теперь приняла форму почти во всем. В колледжах есть студенты, мнение которых нельзя оспорить, и теперь мы возвращаемся к этому кругу и говорим также об инфекционных заболеваниях.

FF: Да, хотя культура не упала с неба просто так. Это было достижение групп интересов, политиков, всех этих людей, для которых это стало удобным способом осмысления мира и интересным — в моей собственной жизни — последние 25, 30 лет, как вы можете видеть неуклонное расширение проблема, которую охватывает безопасность, так что безопасность затем становится все более подверженной концептуальному расползанию, и она приобретает некоторый импульс, это то, что многие люди становятся соучастниками в продвижении. Люди должны быть социализированы и обучены мыслить именно таким образом. Посмотрите, как дети учатся в школах, как их воспитывают, как им говорят, что они уязвимы и бессильны, что у нас есть особые потребности и все эти разные вещи, так что с ними обращаются буквально как с пациентами, а не как с больными людьми. возможность самостоятельного поведения. Тогда неудивительно, что когда они становятся молодыми мужчинами и женщинами, они очень хорошо осознают отсутствие безопасности даже в очень безопасном окружении. Идея о том, что безопасность кампуса стала большой проблемой. Кампусы — самое безопасное место в мире, но это похоже на джунгли, где вы берете свою жизнь в свои руки.

ST: Я полагаю, вы хотите сказать, что лидеры могут воспользоваться этим — это в их интересах — они могут показать, что они делают что-то, что могло бы показать, что они принимают меры, и поэтому это своего рода самоосуществление, своего рода вечный цикл, пытаясь найти больше вещей, в которых вы можете «быть в безопасности». Как нам выйти из этого цикла? Возможна ли какая-то культурная реакция?

FF: Я не думаю, что культурная негативная реакция когда-либо работает. Обратная реакция никогда не бывает такой сильной, как то, против чего она реагирует. Это была проблема последних 20 или 30 лет. Они очень злятся и говорят, что хватит. Но прежде всего вам необходимо радикально переопределить, что такое человек. Во-вторых, нам нужно изменить способ воспитания детей и их социализации, потому что каждое поколение, которое я знаю, чем моложе поколение, тем менее склонны к риску. Чем больше они подчиняются и погружаются в это мировоззрение «безопасного пространства». И это не из-за чего-то общего с их личностью, это просто то, как они образованы и социализированы и почти бессильны системой образования. Затем это еще больше усиливается, когда вы поступаете в университет, поэтому я думаю, что это действительно важная область, потому что вы должны бросить вызов тому, где все эти действительно плохие вещи начинают проявляться в самом начале жизни. Так что да, это большая работа, и люди склонны часто недооценивать, насколько это широко распространено и какую культурную поддержку это имеет.

ST: Это прекрасно ведет к следующей вещи, о которой я хотел спросить. Есть ли какое-то место в западном мире, которое сторонится этой культуры, которому удалось избежать ее или, по крайней мере, уменьшить этот вид безопасности, культуры страха?

FF: С тех пор, как я его изучаю, как я его вижу, он всегда начинается в Калифорнии.

ST:

FF: Серьезно, все эти идиотские вещи всегда начинаются там, а затем экспортируются на восточное побережье, затем вовлекаются остальные Соединенные Штаты, а затем переходят в Канаду. Шесть месяцев спустя эти настроения импортируются в Англию, Великобританию и, в конечном итоге, в Северную Европу, а затем постепенно, может быть, год или два спустя, они перемещаются в Южную Европу и, возможно, в Восточную Европу. Но есть временная дифференциация, англо-американский мир самый худший, и внутри него есть различия. Но дело в том, что из-за роли американской мягкой силы в глобальном масштабе она даже начала влиять на людей среднего класса в Китае и Индии, поэтому, если вы отправитесь в Шанхай или Мумбаи, вы обнаружите, особенно высокообразованных людей, и что дети похожи на плохую имитацию среды Сан-Франциско. Он распространяется через Netflix — все эти разные вещи и культурные модели.

FF: Я провел много времени в Италии и Восточной Европе. Каждый год я провожу три месяца в Италии, три месяца в Венгрии. Это часть моей работы. А там лучше, приятно видеть более спокойную обстановку. Но вы действительно можете видеть, что даже там это становится все более и более распространенным. Но Америка находится в своем собственном классе. Это невероятно, когда я вижу американцев, как они себя ведут. Я указал на это в книге, вы знаете, я в Бруклине, и я разговариваю со старыми друзьями, и я говорю: «Я собираюсь взять бутылку вина», а они говорят: «Останьтесь в безопасности, Фрэнк. И я впервые слышу это выражение. Как будто пройти пару кварталов будет угрозой для моего существования. Именно это сознание глубоко меняет американскую личность, превращая ее из грубого индивидуализма во что-то совсем иное.

ST: Да, абсолютно. Я подписываюсь на телефонный разговор с кем-то из другого штата по поводу какого-то дела, которым я занимаюсь, особенно во время пандемии, люди подпишутся: «Хорошо, будь в безопасности». И это свело бы меня с ума. А еще я люблю повторять, что это неофициальный американский девиз: «Все, что можно сделать, нужно перестараться». Я думаю, что это то, в чем мы хороши, что-то, что в небольших количествах может быть довольно полезным, а увеличение его до количества совершенно контрпродуктивно.

ST: Что вы говорите о вещах, начинающихся в Калифорнии и распространяющихся по всему миру. Есть ли способ количественно это оценить? Это только ваше мнение, или вы можете посмотреть в Google Analytics и узнать?

FF: Я уверен, что вы могли бы. Я помню, когда я написал книгу под названием «Терапевтическая культура», вы заметили всю эту чепуху о взлете самооценки в Калифорнии, я просто заметил, что там довольно часто возникают опасения, особенно по поводу межличностных тем. Если бы вы составили список всех этих различных новых паник, я уверен, что вы могли бы разобраться. Однажды я проводил исследовательский проект с американским социологом-исследователем по имени Джоэл Бест, и мы рассматриваем это, изобретение социальной проблемы. Поскольку он обычно перемещается из Америки в Европу, единственное, что отличалось, это когда я проводил исследование изобретения идеи травли. То, что у вас было до рождения, издевательства были только тем, что дети делали друг с другом. Проблем с травлей не было. И тогда это становится огромной проблемой для детей, а затем становится серьезной проблемой на рабочем месте для взрослых. Вы инфантилизируете всех этих людей. Это началось в Швеции и Швейцарии профсоюзами, которые в основном использовали травлю на рабочем месте как способ повышения роли человеческих ресурсов, а затем перешло в Америку и было подхвачено довольно быстро. Это единственное, что я мог придумать, что началось в Европе, а все остальное было в другом направлении.

ST: Да, это действительно интересно.

FF: Другой пример в Калифорнии — истерия сатанинского насилия в 1980-х. Я думаю, что можно было бы посмотреть на довольно много из этих вещей.

ST: Значит, вы думаете, что Голливуд является главным пропагандистом этого, потому что это в Калифорнии?

FF: Я думаю, это связано с тем, что до недавнего времени люди переезжали в Калифорнию на высоком уровне недавно обосновавшихся людей, вы знаете, с очень мобильным, отчужденным, фрагментированным населением, но я думаю, что должно быть что-то еще. Может быть, это область, где более культурно элитарные люди более авторитетны.

ST: Интересно, что вы упомянули Швецию, потому что я склонен думать, что страны Северной Европы с точки зрения их реакции на пандемию были гораздо более слабыми, чем остальная Европа и англосфера. Я чувствую, что это отражение их культуры. Они подчеркнули личную ответственность. Они не вели себя так, будто их детям угрожала серьезная опасность. Они держали школы открытыми — даже места, которые закрывались, закрывались ненадолго. Это заставляет меня вспомнить, как я был в Дании несколько лет назад, и я выступил там с исследовательским докладом, и я обедал с сотрудником, и он упомянул случай пары из Дании, которая приехала в Соединенные Штаты. Штаты и ужинали в нью-йоркском ресторане, у них был ребенок в коляске, и они оставили ребенка снаружи в коляске на тротуаре, чтобы он мог смотреть на проходящих мимо людей. И они были арестованы за то, что подвергли опасности своего ребенка, что было очень распространенной практикой в Дании. Они все еще недоумевали, почему американцы так одержимы безопасностью и преступлениями против детей, хотя статистика этого не подтверждает. Вы говорите о травле из Швеции, но в то же время у этих стран, похоже, немного другое мнение. Так что, если бы вы могли поделиться своими мыслями по этому поводу.

FF: Нет, я думаю, ты прав. Моя любимая страна — Дания. Дания гораздо менее склонна к риску. Норвегия действительно политкорректна, помешана на экологии. Швеция находится посередине. Финляндия в порядке. Прибалтика, Эстония - нормально. Раньше Швеция была намного лучше, чем сейчас. Это по-прежнему явно не связано с такой же культурой безопасности, хотя я думаю, что все меняется к худшему. И вы должны помнить, что реакция Швеции на пандемию во многом была связана с поведением одного человека. Главный врач отказывался переворачиваться, а он действительно держался и обладал большими полномочиями. Так что легко представить в Америке кого-то вроде Фаучи, похожего на него, он мог бы оказать большое влияние. И он подал очень хороший пример, и, конечно, он получил много критики, особенно после четырех или пяти месяцев, и он остался при своем. Хорошо, что Швеция играла очень важную роль, потому что в Швеции была достаточная масса людей, которые поддержали это решение и не поддались давлению. Вся критика, которую Швеция получала отовсюду в Европе, просто поразительна.

ST: Да, и я чувствую, что за пределами Швеции было намного хуже, чем внутри, и вы всегда можете прочитать истории о людях, которые критикуют вещи внутри страны. Но я чувствую, что по большей части люди поддержали отсутствие остановок и закрытие школ.

ST: Вы социолог, но похоже, что вы не придерживаетесь традиционных взглядов большинства социологов, в том смысле, что вы цените индивидуальные права больше, чем некое коллективное благо, поэтому я хочу знать, что привело вас на этот путь, а также, как ваша работа воспринимается коллегами.

FF: До недавнего времени вполне нормально. У меня довольно хорошая репутация в Британии в академической среде. Совсем недавно это было гораздо более негативно, много враждебности к тому, о чем я пишу. И есть части мира, где мои произведения действительно нравятся, например, Финляндия. Я только что вернулся оттуда, там только что перевели одну из моих книг. Италия, Голландия, Австралия, места, где дела идут очень хорошо. Но вы должны помнить, что то, что я делаю, идет вразрез с господствующей культурой, потому что я также пишу о политических вещах, и особенно в данный момент я делаю много вещей о культурных войнах и о том, как такие вещи, как политика идентичности, трансгендеризм и все эти вещи используются довольно ужасным образом, чтобы запутать детей, и поэтому меня это очень заинтересовало. Очевидно, это не очень популярно среди моих сверстников. Но я оказываю влияние на широкую публику, и у меня есть определенные поклонники. Но проблема в том, что вещи поляризованы, у вас либо есть сторона, не склонная к риску, идентичность, безопасное пространство. И тогда у вас есть противоположность, которая является почти карикатурной, почти ультрареакционной в том, как они реагируют на это. На самом деле не существует того, что я бы назвал старым либеральным подходом к миру, который имеет тенденцию быть довольно ограниченным. Очень интересно жить в захватывающие времена, если ты можешь предложить альтернативный взгляд на мир.

FF: например, я написал статью— есть журнал под названием Общество в Америке — о социальном дистанцировании, развивая свои идеи в связи с этим. Это имело огромное влияние даже среди сверстников. Так что некоторые из моих книг были довольно успешными, но какое-то время это будет очень второстепенным мнением.

ST: Итак, вы ответили, как ваши убеждения воспринимаются вашими сверстниками, но вы не совсем дошли до «истории происхождения», например, как вы дошли до того, что ваши убеждения привели вас в социологию и ваше прошлое.

FF: Это было своего рода путешествие, потому что я был связан с крайне левыми, когда был студентом, что мне очень нравилось, я многому научился в этом процессе. В какой-то момент в 1980-х я понял, что различие между левыми и правыми было действительно бесполезным, и что во многих отношениях действительно большие проблемы нашего времени были не в том, что левые привыкли спорить, а в том, чтобы занять позицию в отношении отдельных людей. прав, воспринимая ценности толерантности и свободы намного серьезнее и не задумываясь об этом — я помню, как проснулся и понял, что мои взгляды постепенно изменились в другом направлении, как и многие люди, с которыми я раньше связывался из левых. дальше — все они сделали одинаковые выводы. Все они разошлись в разные стороны, но я более или менее из тех, кого я бы назвал «ответственным либертарианцем». Я ненавижу использовать этот ярлык, потому что есть вещи, которые я бы сам не назвал, например, американское (либертарианство), например Причина журнал. Например, у меня нет такой же веры в рыночный механизм, как у них, и я думаю, что его нужно немного изменить. Но в личных делах и в вопросах человеческого поведения и свободы я сторонник свободы слова. Это то, что сместило меня в моем направлении. Я помню, как левые осуждали меня, потому что в 1970-х годах я был единственным университетским профессором в Англии, выступавшим против людей, которые хотели быть расистами или фашистами без платформы. Я сказал, что если они расисты или фашисты, то найдите способ возражать против них, а не искать бюрократический метод, чтобы закрыть их. Именно тогда я понял, что я не такой, как они.

ST: По сути, как только левые отказались от своей приверженности свободе слова, вы отошли от этого?

FF: Очень, очень быстро.

Опубликовано под Creative Commons Attribution 4.0 Международная лицензия

Для перепечатки установите каноническую ссылку на оригинал. Институт Браунстоуна Статья и Автор.